我是山东师范大学数学系七八级的学生,毕业时为了继续深造选择了考研。据资料载,我们七八级的高考录取率是6.6%,但在当时数学家陈景润的事迹感召下,报考数学的人数远远多于其它专业,据说是30个人里取一个。在这些“人精”堆里再考上研究生更是难上加难。1982年1月30日我在学校第一次看到了当年的考研招生简章,眼花缭乱,难以选择。经过几次仔细查找,2月9日才确定报考辽宁师范学院(1983年改为辽宁师范大学)梁宗巨教授的数学史专业。这起因于我前一年(1981年)暑假买到的一本书,钱宝琮先生主编的《中国数学史》。我在闲暇之余浏览过,对内容很感兴趣。本来我上大学就是“走对了路,进错了门”。即历经波折走上大学的路是对的,但进了学习数学专业这个门不太适合我。考研有转专业的机会,一定要把握住。另外还要分析考上研究生的可能性。梁教授的数学史专业除了必考的公共课(英语、政治)和基础课(数学分析、高等代数与中学数学)外,数学史的专业课居然考“中国语文”,这比较对我的“胃口”。我一直爱好文学,长期订阅《人民文学》、《小说月报》等杂志,还自己写过小说和大量诗歌,感觉有一定的优势。

3月8日我收到辽宁师范学院的准考证,进入最后的冲刺阶段。外语和政治上过学校开办的考研辅导班,专业课只能靠“底子”,外校如何出题真拿不准。4月3日至5日进行了考试。研究生入学后得知我的考研成绩:英语56,政治62,数学分析82,高等代数与中学数学72,中国语文63。总分335分。(当时均为百分制)

5月22日山东师范大学数学系收到我的研究生调档案通知。6月8日辽宁师范学院数学系副系主任游若云老师来山师对我进行了面试。6月17日第三次收到梁老师来信,说自己已被录取,只等待通知了。第二天6月18日收到了辽宁师范学院的研究生正式录取通知书,考研算是告一段落。

我在1982年8月17日到辽师报到时梁老师外出开会了,暂未见到他。但听说是很不错的老师,在全校名气很响。我们这个专业和数学教育专业是当时学校唯一(全称是数学教育与数学史)可以直接授予硕士学位的专业,其它系的研究生将来都要到别的学校申请学位。对比之下我们只要完成学业,没有学位的后顾之忧。8月23日晚上,我们新入学的三位数学史研究生(我、陈一心、马丽)一起到梁宗巨老师家里看望上午刚回大连的梁老师。老师很健谈,先介绍了一些情况,提出任重道远,需要发奋图强,且前途无限。

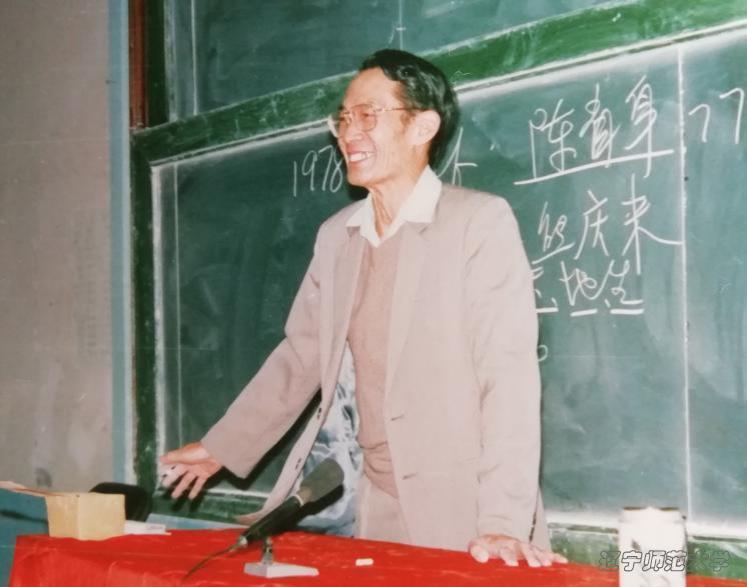

梁老师的讲台英姿(1988年)

梁老师是辽师的第一位教授(1980年),国内世界数学史专业的奠基人。他的《世界数学史简编》(1980)是国内学者撰写的第一本世界数学史研究专著。在他的提议和组织下,第一次全国数学史学术会议1981年在大连召开,会上成立了全国数学史学会,梁老师任学会理事,后来连续两届担任数学史学会副理事长。我们是他招收的第一届数学史研究生,教学、指导自然格外用心。梁老师教学注意为人师表,且作风细致,诲人不倦。备课、讲课的态度极为认真,即使是重复课,每一遍也都有新的内容。梁老师讲课从不看讲稿,涉及的历史事件、人物或概念、定理信手拈来,显示出扎实的基本功。他的课既有最新的成果介绍,又有存在的问题分析,对我们学生的学习和进一步研究提供了很大方便。入学不久,梁老师发现我们的历史知识较为缺乏,向学校申请专门为我们开设了历史课,由后来担任过历史系主任的田久川老师上课。田老师第一节课就给我们讲了一件事:他是1972年来辽师的。后来到学校图书馆借书,发现《二十四史》等书只有梁老师一个人借去看过(那时书后插有借书人签名的出借记录卡)。这种书是一般历史系或中文系老师都很少借的书,可见梁老师对历史钻研到何等程度!

梁老师提倡干中学,学中干,上课不久就让我们练习写数学史的“小文章”,向杂志投稿。1982年10月他在担任《中国大百科全书•数学》(1988)中数学史分支学科副主编时,又给我们布置撰写词条的任务。11月初,梁老师告诉我们要准备与出版社联系,写一本有关世界各国数学家传记及评述的书,让我们收集资料,大干一番。这就是后来出版的《数学家传略辞典》(1989)。1982年12月底,梁老师又布置写学科史的任务,我分配写代数学史,这是后来的《中学数学实用辞典》(1987,1989年获第三届全国优秀图书奖)中的内容。所有这些工作,都由梁老师为我们严格把关。他在为学生审查论文、作业和书稿时,连一个错用的符号或标点也不放过。对学生出现的错误,他不是单纯指出了事,而是尽量找出犯错误的原因所在,并引据说明。这样往往要多费不少时间,但对我们学生的帮助很大。梁老师培养了我们严谨细致的学风,带领我们走上数学史研究之路。

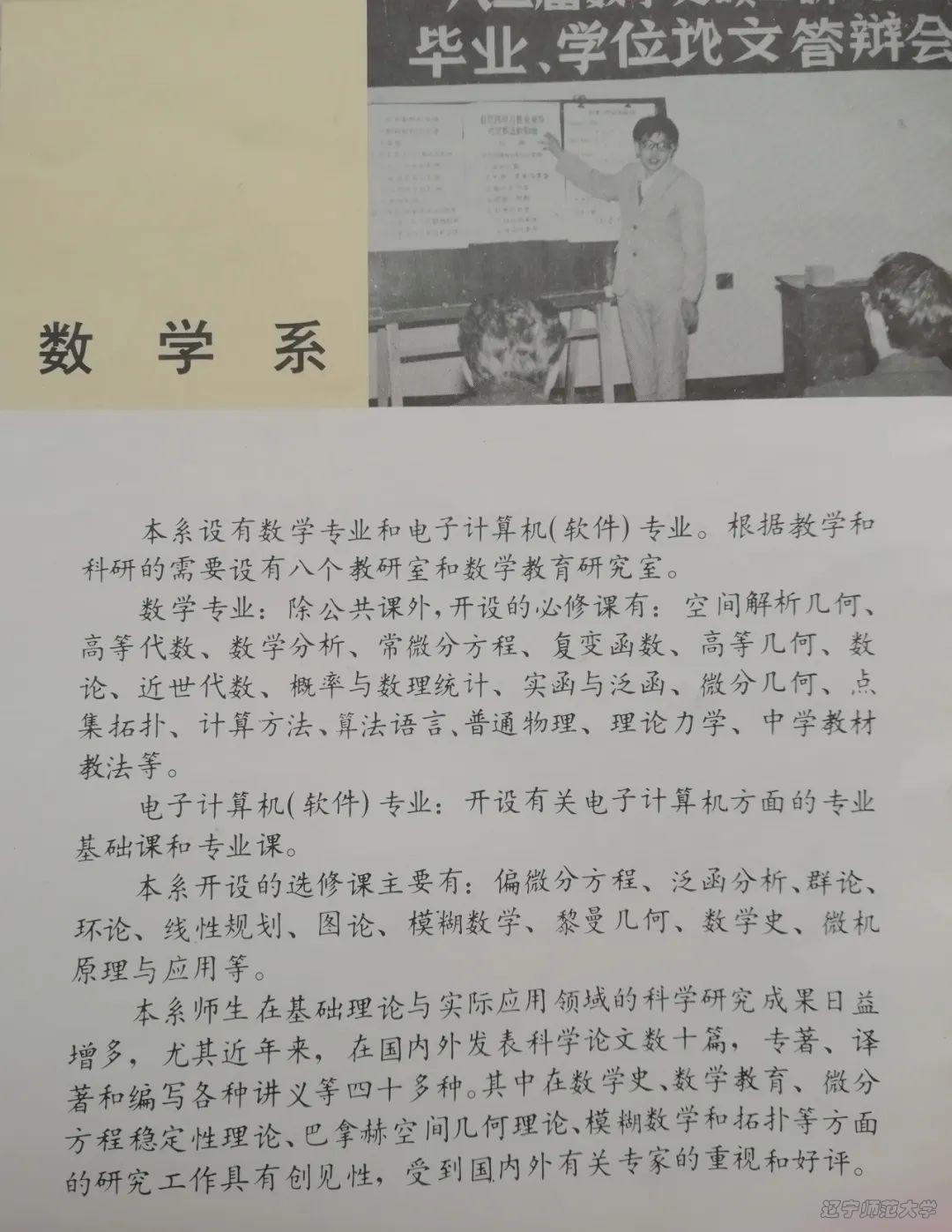

我的硕士论文答辩照(1985年4月9日)(横幅中的“届”应为“级”)

<section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">

辽宁师范大学1986年招生简介

1985年研究生毕业时,因为我们数学史专业的研究生是辽宁师范大学首批硕士学位申请者,我们的答辩是辽师大第一次有硕士学位授权点的答辩,学校非常重视。学校领导要参加答辩会,还通知学校电视台来录像、校报记者来拍照等。其他各系领导以及各系师生也闻讯赶来,答辩现场被挤得满满当当。我被安排第一个答辩,那种开始紧张,逐渐平静,最后充满自信的经历使我终生难忘。我答辩时的照片登上第二年辽宁师范大学的《招生简介》。我的硕士学位证书编号8501,是辽宁师范大学颁发的第一个硕士学位证,后来被学校校史馆复制、收藏并展览。

研究生毕业后我被学校留校任教。1985年8月21日,我结束暑假探亲回到大连,开始了正式的高校工作。首先,是受梁宗巨导师委托,带领刚报到的三名研究生赴呼和浩特内蒙古师范大学参加“第二次全国数学史年会”。梁老师单独赴会,我负责我和研究生的买票及带队工作。新入学的研究生1男2女。男生是邵明湖,山东师大(81级1班)考来的,我的正宗校友。女生是孙丽娟和孙康,都是本校毕业考上的。这一届研究生赶上好时候,刚报到就能参加学术会议,是极好的学习和锻炼机会。8月25日下午我们4人一起乘火车离开大连,中转北京,27日到达呼和浩特。

梁老师与我(1985年8月30日,内蒙古昭和)

8月28日上午在内蒙古师范大学举行了第二次全国数学史年会开幕式。由于理事长严敦杰先生身体欠佳,没有出席本次会议,梁老师代表上一届理事会作了“第一次全国数学史年会以来的数学史工作”报告,可见梁老师当时在数学史界的威望和地位都很高。第一次全国数学史会议只成立了理事会,推举严敦杰当理事长,没有选副理事长,只另外选出7位理事。这一届会议结束时选出第二届理事会,严敦杰先生继任理事长,梁老师等4人当选为副理事长。这次会议我与罗见今、李兆华、刘钝、张洪光先生一起担任年会秘书组成员。其中我的年龄最小,自然承担了更多跑腿、打杂等工作。在此届年会《决议》的起草中,做过统计会议论文等事项。我能担任此职肯定是梁老师推荐的,他希望我能尽快融入数学史学术圈。首次服务学会,收获良多,对我是很好的锻炼。

我留校后除了本职的教学和科研外,主要工作是担任梁老师的助手,帮助梁老师报销差旅费,查阅、购买、复印和整理数学史资料,回复一些数学和数学史业余爱好者向梁老师求教的问题信件,迎送、接待数学史界来访的同行,协助承办“《中国大百科全书·数学》数学史大连审稿会”(1986年2月21日至3月10日),编辑《辽宁师范大学学报•自然科学版•增刊(数学史专辑)》(1986年12月),等等。其中辽师大的《数学史增刊》收录了我的硕士毕业和学位论文“自然环境与社会条件对记数法的影响”和习作“希腊计数板”两篇论文,也是我首次公开发表的两篇数学史研究论文。该刊物还是后续若干个高校“科学史增刊”、“数学史专辑”或“科学史专辑”的肇始,为数学史学科研究的论文发表开拓渠道。我不仅是该刊论文的整理、校对人,还在刊物出版后负责向数学史界的同行们邮寄刊物。

1985年9月,梁老师让我为《中国大百科全书·数学》写“记数法”等条目。该书是由严敦杰理事长任数学史主编,杜石然、梁宗巨任副主编。梁老师主要负责外国数学史条目的策划与编写。这是我国改革开放后社会主义文化建设的重大项目,汇集全国优秀人才共同完成。许多单位和个人为能撰写其中一个条目而自豪,因为这标志着其学术水平和能力被学术界认可。当时国内数学史界研究外国数学史,特别是外国古代数学史的人很少,无奈之下梁老师除了自己承担更多任务外,让参与过《数学家传略辞典》的主要编写者杜瑞芝和我承接了一些外国数学家的条目,还让我在毕业论文的基础上撰写记数法条目。1988年该书出版时,梁老师编写了涉及数学家、计算工具、埃及、希腊及中世纪数学等46个条目;杜老师撰写了6个数学家条目;我撰写了3位数学家(博伊西斯、奥尔斯姆、贝塞尔)和“记数法”条目。其中每个条目都经历了反复修改,严格审核,培养了我们认真、细致的科研精神。我还为记数法条目配制了“十六世纪以前的各种记数符号”插图,后来在多种文献中被广泛采用。

梁老师与我在他的书房(1987年8月)

梁老师的住房59栋(辽师大宿舍楼编号)与我1986年底分到的住房54栋是“邻楼”,59栋在南,54栋在北。梁老师所在的楼南面是大连市的主干道黄河路,噪音较大,因此梁老师将一间北屋作为他的书房;而我的住房“一室半”都朝南,那半间是我的书房。梁老师住三楼,我住四楼,我们两家“遥相呼应”。我和梁老师都属于“夜猫子”型,主要利用晚间夜深人静搞科研。因此,学校里的许多老师提到过这样一种现象:到半夜时,辽师家属楼院中经常只有梁老师家和我家还亮着灯,交相辉映。后来我搬到66栋居住,梁老师搬到“凤凰楼”(即67栋,主要给引进的专家学者住,意味着引进凤凰)住,仍在我住的南面邻楼。但此时梁老师的书房已换成朝南的阳面屋,而我虽然是南北房,但南屋用作卧室,我的书房在北面,没有了夜灯交相辉映的景观。

1987年梁老师又接了一个“大活”,担任《世界著名科学家传记·数学家》(1990—1994)丛书副主编。该书也是中国文化建设的重大项目,吴文俊任主编。但吴先生仅挂名,具体负责的是梁宗巨、李文林、邓东皋三位副主编,其中梁老师排第一。丛书前言说:“这些传记是在进行深入研究的基础上撰写的,又经过比较严格的审核,因而已具有较高的学术水平和参考价值。”梁老师身体力行,承担了其中19篇数学家传记和一篇希腊数学简介的撰写。我作为梁老师的助手,承担了总计15篇数学家传记的撰写。仅我们师徒二人,撰写的条目总数就占丛书总篇数的近1/4。梁老师不仅统筹规划,就编写体例、入选人名、确定作者等提出详细方案,还担任稿件的撰写和大量的审稿任务。该丛书Ⅰ—Ⅵ本出齐后,他又对《世界著名数学家传记》(1995)合订本的编写修改提出系统意见,对内容质量的进一步提高做出巨大贡献。

梁老师后来又主编了《自然科学发展大事记·数学卷》(1994)、《一万个世界之谜·数学分册》(1995)等著作,无一不是倾注大量心血。与他合作过的人,无论是专家学者,还是同事学生,都被他的精神所感动,为他的学风所钦佩。梁老师从不掠人之美,学生在他的指导下写出的论文他从来不挂名。这与现在某些学生为“导师老板”打工的情形形成鲜明对比。

1988年初梁老师当选为中国人民政治协商会议第七届全国委员会委员。作为教育界代表,他在繁忙的教学科研同时,积极参政议政,为祖国现代化建设出谋划策。每次赴京开会,他都提前进行调研,用详实的数据和缜密的逻辑准备好要提的提案。开会归来,又不顾劳累,到市里和基层单位进行传达。1993年梁老师继任第八届全国政协委员,是对他上一届参政议政成就的肯定。他曾为教育经费不足进行呼吁,也为师范教育的改革提出过建议。他殷切期望祖国繁荣富强,为此默默奉献着一位老知识分子的才智和心血。

梁老师作大会报告(1988年11月,安徽合肥)

1988年11月1日“纪念梅文鼎国际学术讨论会暨第三次全国数学史年会”在安徽合肥中国科学技术大学隆重开幕。梁老师作了大会报告,并在此次大会上再次当选为全国数学史学会的副理事长。11月3日,全体代表驱车渡江南下,前往梅文鼎的故乡安徽省宣州区。4日上午进行了“梅文鼎纪念馆”的揭幕仪式,全体代表参观了这座刚刚落成的纪念馆。会后组织了爬黄山或华山的活动,我们一致决定去爬黄山。在这次活动中梁老师显示了他顽强的毅力和勇攀高峰的实力。

辽宁师范大学是国内第一个世界数学史硕士学位授予权获得单位(1981年),梁老师成为国内第一位该研究方向硕士学位指导教师。经过近10年的发展,到20世纪80年代末,在培养数学史专业人才方面已经有了良好的基础。为了进一步提高水平,学校为梁老师申报了数学史专业博士导师。鉴于梁老师在国内学术界的影响,为梁老师亲笔书写推荐书的是中国科学院系统科学研究所的吴文俊院士和自然科学史研究所的博士生导师杜石然先生。其中吴文俊先生的推荐书称赞梁老师:“自50年代起一直从事数学史研究,先后发表数十篇研究论文和专著,受到学术界的广泛好评。根据梁宗巨教授在世界数学史研究方面的卓越贡献,我个人认为他已具备博士生指导教师的条件,并愿意向学术委员会推荐,希审评批准。”杜石然先生也认为:“梁教授早已具备博士生导师的各方面条件……特此推荐并希望有关部门审评批准”。虽然后来因为学校硬件条件所限,梁老师未能获得博导资格,但梁老师在学术界的影响可见一斑。

1989年梁老师喜事连连:首先是他主编的《中学数学实用辞典》(1987)获第三届全国优秀图书奖和辽宁省优秀图书奖。该书原由辽宁师范大学数学教育的人员编写,但质量欠佳被出版社退稿。梁老师从1984年接手该书主编工作后,从组稿到编审乃至校对,每个环节都不放松。全书76万字,逐字批改、数易其稿,大大提高了编写质量。其求实精神对编写人员的影响和教育非常大。我们数学史人员为其中每个学科撰写了该学科的历史,成为该书的一大特色;其次是梁宗巨主编的《数学家传略辞典》(1989)出版,是国内第一部大型数学家传记的工具书,共收录2214人。其中的史料特色有:给出318张数学家相片,文图并茂。依据数学家祖籍和原文等确定其译名,规范汉名。列出数学家的出生年月日及生卒地点,正本清源。列出数学家的主要著作译名及原文,中外对照。附有外国传教士人名录和主要参考文献,方便使用;第三件喜事是梁老师获得“全国优秀归侨、侨眷知识分子”奖励。

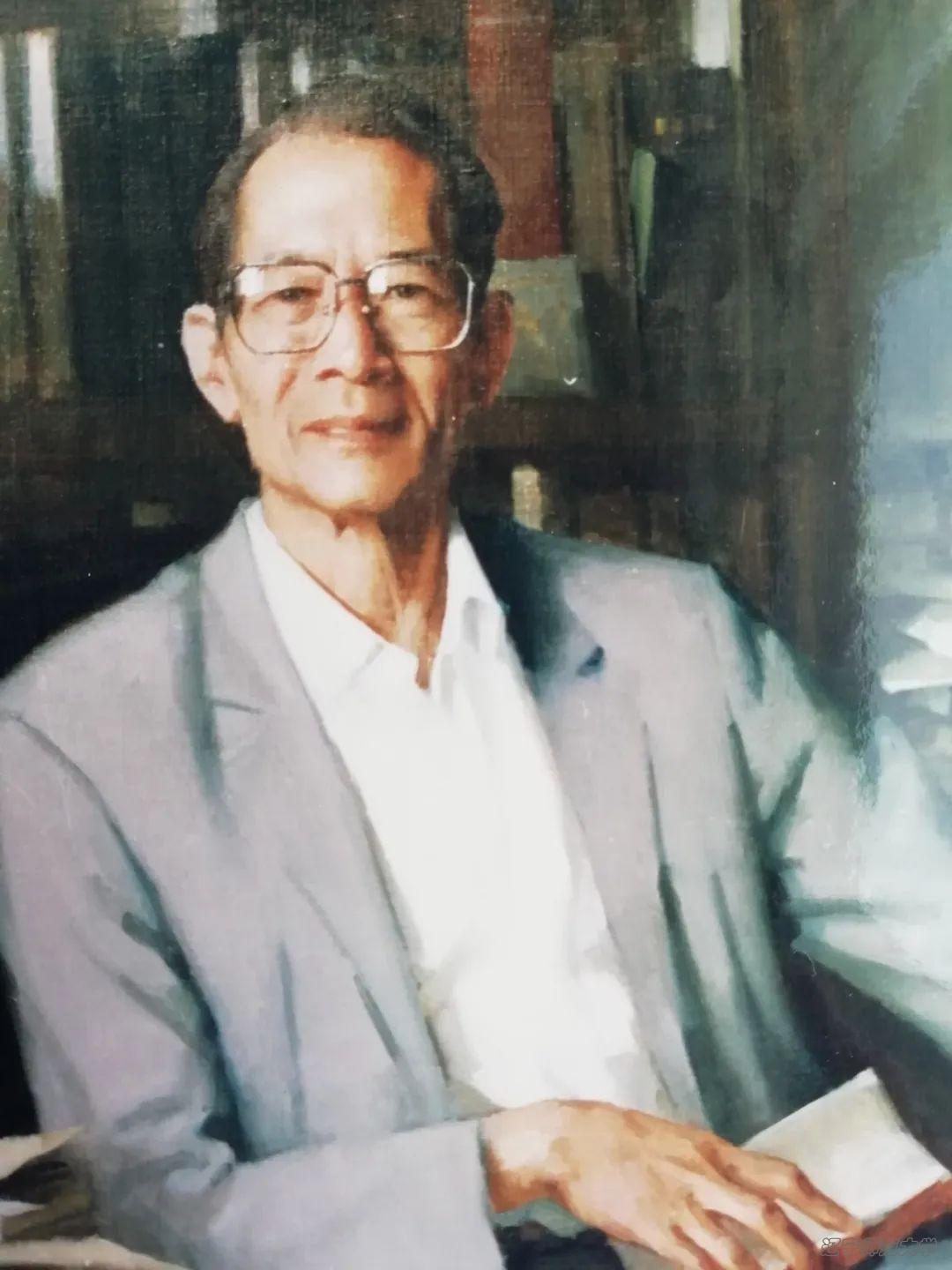

辽师大美术学院教授谷刚创作的油画《梁宗巨》(1993年)

1990年梁老师当选为中国科学技术史学会第四届理事会副理事长。当时的理事长是全国人大常委会副委员长卢嘉锡,梁老师等三人是副理事长。这是梁老师担任过的最高学术职务,为数学史在科学史界争取了重要地位。

1991年梁老师因“为发展我国高等教育事业做出突出贡献”获国务院颁发的政府特殊津贴证书。国务院政府特殊津贴是中华人民共和国国务院对于高层次专业技术人才和高技能人才的一种奖励制度。获得者被称为享受国务院特殊津贴专家。获得这种政府特殊津贴的人员每两年选拔一次,每个月补贴100元钱(2009年起调整为600元),终生有效。1995年国务院调整了政策,改为对新选拔上的人员一次性发放免税津贴,原有人员仍按月发放津贴。梁老师是享受这种政府特殊津贴的首批专家。

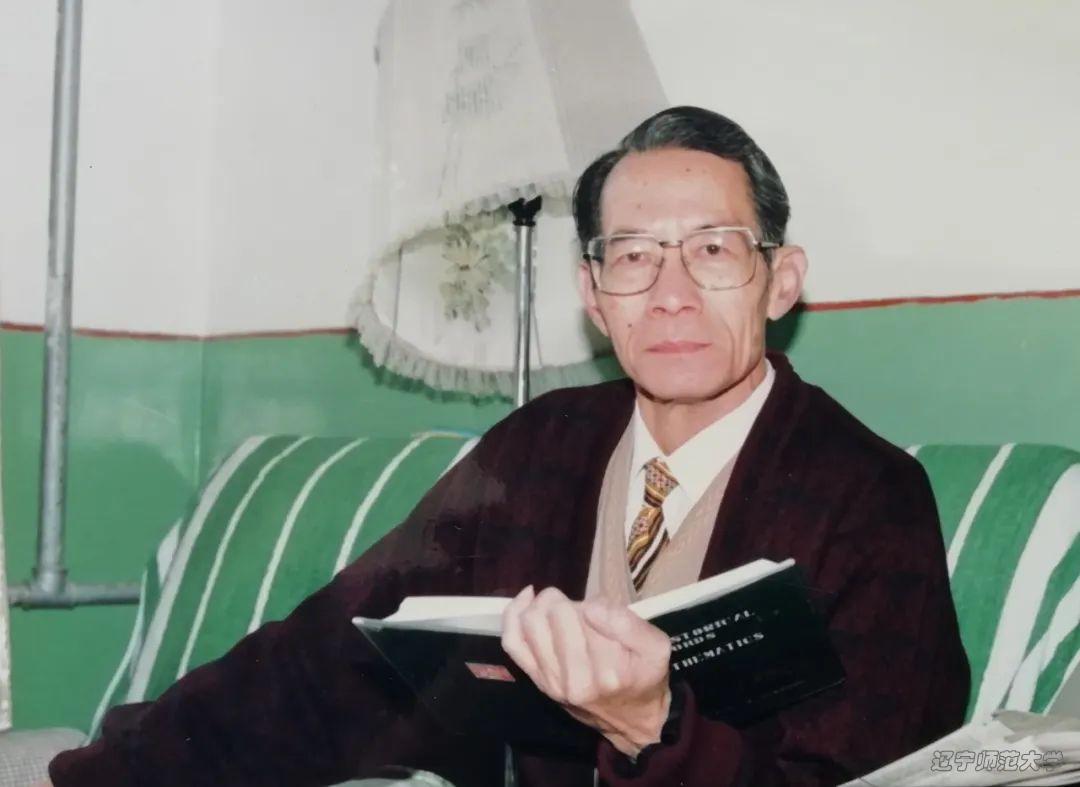

《华夏师魂》选用的梁老师照片(1994年)

1993年梁老师获得首届曾宪梓教育基金会高等师范院校教师奖一等奖。曾宪梓教育基金会系全国人大常委会、香港金利来集团有限公司董事局主席曾宪梓博士于1992年12月捐资1亿港币与教育部合作设立的,其宗旨是振兴中华,培育英才,促进教育事业发展,实施教育奖励项目。首批获奖者为一等奖(8万港币/人)20人,二等奖(2万港币/人)100人,三等奖(4千港币/人)880人,共计1000人。梁老师是科学史界唯一的一等奖获得者。国家教委为第一批获奖者专门组织编写了《华夏师魂——曾宪梓教育基金会1993年高等师范院校教师奖获奖人写真》(1994)。我是梁老师这次获奖申报的材料组织者,也是该书梁老师传记的撰写者。

此时,我已经在为程民德院士主编的《中国现代数学家传(第二卷)》(1995)撰写梁老师的传记,逐渐深入了解了梁老师的许多经历和贡献。详细情况都在这篇近11000字的传记中,其中的专业贡献曾反复宣传。在此,我仅列举三个印象深刻的事例。

一是梁老师的家族。梁老师原籍广东新会,祖父年轻时到广西百色谋生,创立全泰商号,经营杂货。父亲梁星坡继承祖业,又开烟庄,产销兼顾,成为小康之家。他勉励供养子女上学,先后送两个儿子赴法国留学,次子梁宗岱(1903—1983年)1931年回国后任北京大学教授,是三四十年代活跃于文坛的诗人和文学家。梁老师自幼随二兄求学。1938年曾参加了抗日进步组织广西学生军,画漫画、写板报,以美术才能为抗战出力。1939年又随二兄来到重庆,考入合川国立二中(原扬州中学)读书。1942年考入复旦大学化学系。1946年毕业后到南京伯纯中学任教数学课,1947年由二兄推荐到广西西江学院任讲师,次年又转至广州培正中学任教,直至解放。父辈、兄长对梁老师的影响积极而深远。

梁老师与师母(20世纪40年代)

二是梁老师的家庭。大学期间,梁老师结识了外文系的陈善魂女士,1946年毕业后两人于南京结婚。陈善魂的哥哥陈复(1907—1932)是革命烈士,年仅25岁就被国民党反动派秘密杀害。其父陈树人(1884—1948)是著名画家、岭南画派的创始人之一、最早的几个同盟会会员之一、国民党左派,当时任行政院侨务委员会委员长,不久辞了官职。1949年广州解放前夕,梁老师曾随妻子一家到香港暂住。岳父去世后妻子家人多数想在香港谋职或出国定居。梁老师由于对旧政权的不满和渴望改变现状,执意返回广州,不愿流落他乡。不久,他与妻子毅然回到广州,迎接解放,仍执教于广州培正中学。当时该校已由人民政府接管,改为广州第七中学。1952年春,东北教育部向中南区借用教师。梁老师怀着对老解放区的向往心情于当年6月和妻子带着一个两岁的女儿一起来到东北,分配在辽阳辽东师专工作。1953年院校合并,调至大连,此后一直在辽宁师范大学(原大连师范专科学校)工作。梁老师的成就与他的贤内助陈善魂的帮助分不开。陈善魂念大学时是外文系的高材生,毕业后放弃了去英国深造的机会,近50年来与梁老师风雨同舟。为了支持丈夫的事业,她将养育二子一女及家务劳动全部承担下来,并在工作上充当助手,抄写文章,搜集资料,处理信件,整理图书等等,为梁老师的教学和科研节省了大量时间。生活上的照顾和精神上的鼓励更是无微不至。

梁老师70周岁与师母(1994年,背景字幅为中共大连市委赠)

三是梁老师获得的荣誉。“文化大革命”期间,梁老师曾遭受多种磨难,包括十几万字的手稿被焚毁,女儿被逼疯。可他一直念念不忘所从事的教学和研究工作。1969年刚刚解除囚禁,他就积极参与旅大市工厂企业的“促生产”工作,利用数学知识为国家建设服务。他先后在大连海港、石灰石矿、油泵厂、第二电机厂、化工厂、商检局、地震台等单位协助工作,创造了巨大的经济效益,得到干部群众的一致好评。梁老师因为在数学应用方面和后来的数学史专业研究方面的贡献获得20多次荣誉奖励。

市级的:旅大市或大连市劳动模范6次(1979,1980,1983,1984,1985,1986);大连市特等劳动模范(1981);大连市模范教育工作者(1986);大连市优秀知识分子(1987);大连市归侨、侨眷先进个人(1990)。

省级的:辽宁省先进工作者(1980);辽宁省模范教师(1985);辽宁省优秀教师2次(1986,1994);辽宁省优秀归侨、侨眷知识分子(1989);辽宁省优秀图书奖(1987)。

国家级的:全国优秀归侨、侨眷知识分子(1989);曾宪梓教育基金会高等师范院校教师奖一等奖(1993);国务院政府特殊津贴(1991);全国优秀图书奖(1989);《中国大百科全书》工作中作出重要贡献(1993);全国数学传播优秀图书奖(1994)。

这些荣誉普通人获得一次就足以炫耀,因为每一个荣誉的背后都是获奖者的巨大付出。梁老师的成就与获奖至少在辽宁师范大学是“空前绝后”的,空前是事实,绝后是因为后来者再也不会有梁老师这样的人生经历与机遇!

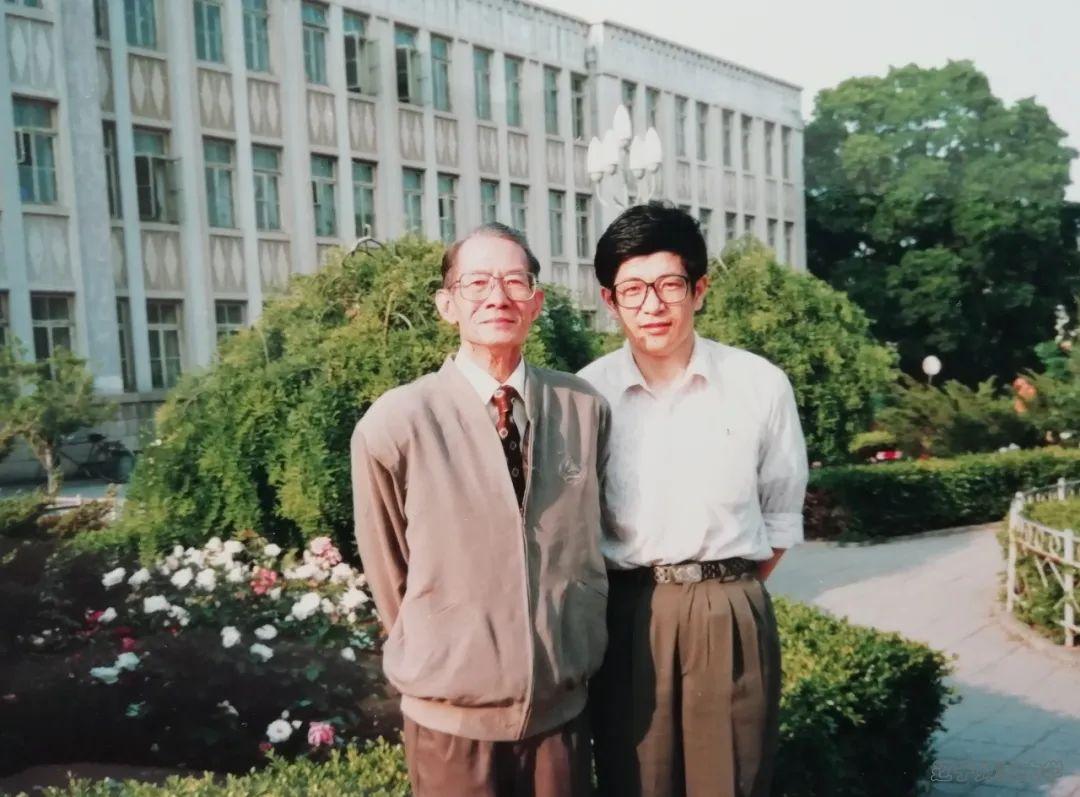

梁老师与我的最后一张合影(1995年6月12日,辽宁师大主楼前)

梁老师大我31岁,是真正的父辈。他对我也像慈父一般,各方面都关爱有加。我遇到梁老师是我一生的荣幸。是梁老师将我一步步引上数学史研究之路,为我指明前进的方向,为我提供成长的帮助。人们常说,背靠大树好乘凉,人生旅途亦是如此。没有梁老师的名声,学术界很难注意到我这个年龄不小,但资历尚浅的新手,也就不会有各种机遇。在梁老师科研经费的资助下,我参加了毕业后十几年的各类数学史会议。在梁老师扶植年轻人的倡议下,我于1994年当选为全国数学史学会常务理事,继而才有后来继任常务理事、当选两届副理事长,不断为数学史学会服务的经历。梁老师对我的知遇之恩永生难忘。

王青建

2024年2月27日于大连

上一篇:没有了

辽宁师范大学离退休工作处版权所有 地址:大连市沙河口区黄河路850号 邮政编码:116029 邮箱:ltxfwzx@lnnu.edu.cn 联系电话:86+0411-82000000

Copyright © 2016 LTX.LNNU.edu.cn All Rights Reserved. Powered by Vomoc Studio 4.1.15